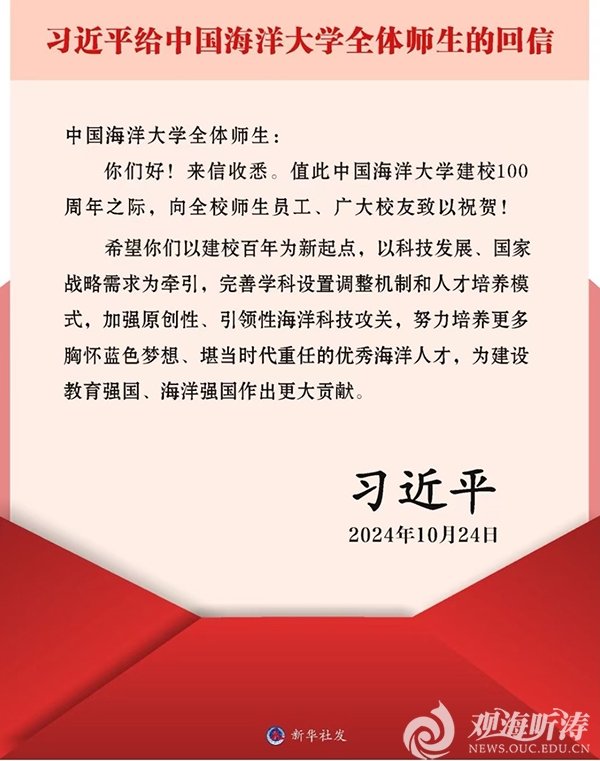

【编者按】中国海洋大学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于建设教育强国的重要论述和习近平总书记考察中国海洋大学三亚海洋研究院重要讲话精神,心怀“国之大者”,坚持“四个面向”,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,着力打造“基础研究、应用基础研究、产业化技术研究”三位一体全链条布局,精准衔接创新链与产业链,全力推进原创性科技成果产出,全面推动有组织的科技成果转化,有力支撑海洋科技高水平自立自强。2024年10月25日,中国海洋大学百年校庆日之际,《科技日报》“大学书记校长笔谈”栏目刊发学校党委书记田辉的署名文章《完善高校科技创新机制,提高成果转化效能,支撑海洋科技高水平自立自强》,深度讲述中国海洋大学完善科技创新机制,提高成果转化效能,支撑海洋科技高水平自立自强的举措和成效。全文如下:田 辉中国海洋大学党委书记高校作为国家战略科技力量和创新体系的重要组成部分,是科技成果的主要供给方之一。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出,完善高校科技创新机制,提高成果转化效能。这为新时期高校深化科技体制改革和教育综合改

2024/10/25