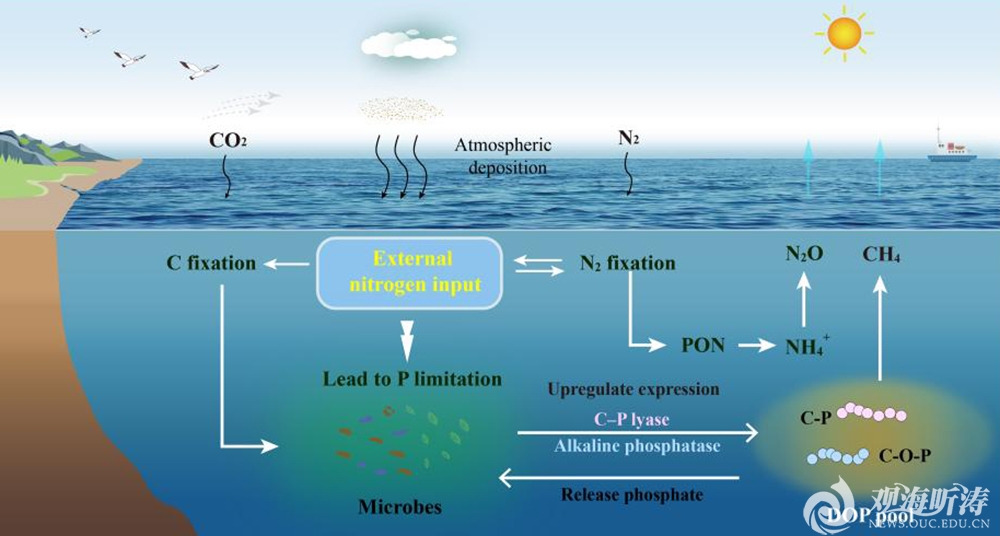

本站讯近日,中国海洋大学海洋生命学院汪岷教授团队在综合性期刊Advanced Science(《先进科学》)上在线发表了题为“Diversity and Ecological Potentials of Marine Viruses Inhabiting Continental Shelf Seas”(陆架海病毒的多样性和生态潜能)的最新研究成果。该研究聚焦中国东部陆架海(the eastern continental shelf seas of China, ECSSC)浮游DNA病毒,通过覆盖ECSSC长达6年的病毒组研究,系统揭示了该海域浮游DNA病毒的多样性、时空变化及其对生物地球化学循环的潜在影响。此外,该研究建立了全球首个陆架海DNA病毒基因组数据集,是对全球海洋浮游DNA病毒组的重要补充。图1. 中国东部陆架海(ECSSC)浮游DNA病毒基因组概况病毒作为海洋生态系统中数量最庞大的生命体,在调控微生物群落演替和全球生物地球化学循环中扮演着关键角色。然而,在受人类活动影响显著的陆架海区域,病毒群落的组成、多样性及其生态潜能仍知之甚少。本研究聚焦中国东部陆架海(渤海、黄海与东

2026/01/09