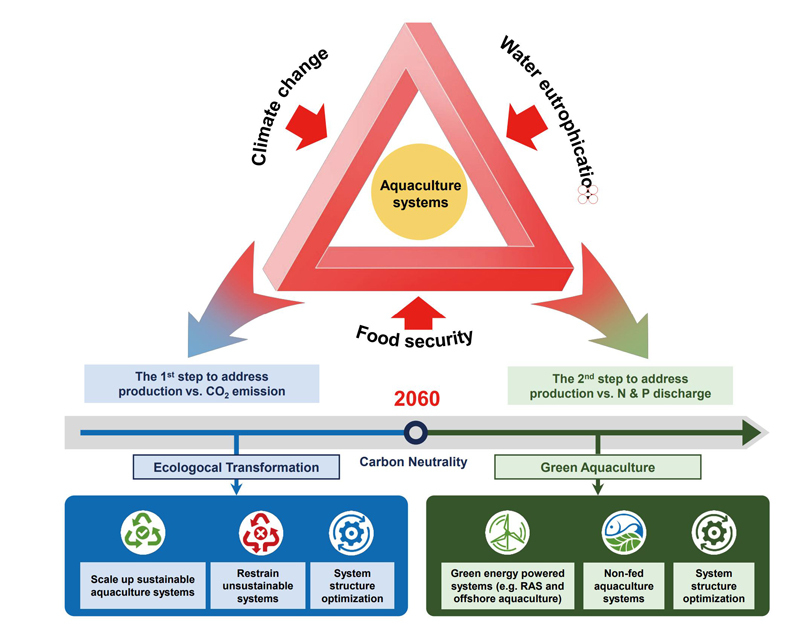

本站讯近日,中国海洋大学水产学院董双林教授团队在可持续水产养殖研究领域取得重要进展,成果以“System-specific aquaculture annual growth rates can mitigate the trilemma of production, pollution and carbon dioxide emissions in China”(水产养殖系统结构调整有助于缓解“产量-污染-二氧化碳排放”的三难困境)为题,发表在国际知名期刊Nature Food(《自然·食品》)。水产养殖业贡献了全球半数以上的水产品供应,其中我国产量占比高达58%。然而,伴随着依赖颗粒饲料、增氧设备和高密度放养的集约化发展带来的产量激增,能源消耗(温室气体排放)、氮磷等营养物排放也日益严重。因此,当前水产养殖面临着棘手的矛盾,即追求单一目标往往以牺牲其他目标为代价。例如,循环水养殖系统(RAS)虽可减少用水和污染,但能耗的显著增加又会推高碳排放;而池塘养殖等低能耗模式又存在污染难题。如何破解这一涉及增产、控污、减排的“不可能三角”成为我国和世界水产养殖业面临的严峻挑战。董双林教授团队

2025/02/13