中国海洋大学(OCEAN UNIVERSITY OF CHINA),简称中国海大(OUC),是一所学科门类齐全、海洋和水产学科特色显著的教育部直属重点综合性大学,是国家“211工程”“985工程”和“双一流”重点建设高校。学校由教育部、自然资源部、山东省人民政府和青岛市人民政府共建。学校的发展目标是:到2030年,建成世界一流的综合性海洋大学;到本世纪中叶,建成特色显著的世界一流大学。

2022年4月10日,习近平总书记视察学校三亚海洋研究院,强调:“建设海洋强国是实现中华民族伟大复兴的重大战略任务。要推动海洋科技实现高水平自立自强,加强原创性、引领性科技攻关。”2024年10月24日,在学校建校100周年之际,习近平总书记给学校全体师生回信,希望学校“以建校百年为新起点,以科技发展、国家战略需求为牵引,完善学科设置调整机制和人才培养模式,加强原创性、引领性海洋科技攻关,努力培养更多胸怀蓝色梦想、堪当时代重任的优秀海洋人才,为建设教育强国、海洋强国作出更大贡献”。习近平总书记的重要讲话和重要回信为学校发展指明了前进方向,提供了根本遵循,注入了强大动力。

学校创建于1924年,历经私立青岛大学、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学等几个办学时期,1959年更名为山东海洋学院,1988年更名为青岛海洋大学,2002年更名为中国海洋大学。

学校创建于1924年,历经私立青岛大学、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学等几个办学时期,1959年更名为山东海洋学院,1988年更名为青岛海洋大学,2002年更名为中国海洋大学。

学校秉承“教授高深学术,养成硕学宏材,应国家需要”的创校宗旨,秉持“海纳百川,取则行远”的校训,弘扬“勇立潮头,谋海济国”的海大精神,传承红色基因、执着蓝色梦想,走出了一条“特色立校、科学发展、树人立新、谋海济国”的内涵式发展道路。在百年办学历程中,一大批名家大师汇集于斯、传道授业。他们中有杨振声、赵太侔、闻一多、游国恩、萧涤非、舒舍予、沈从文、华岗、冯沅君、陆侃如等文史大家,有黄际遇、汤腾汉、曾省、傅鹰、童第周、曾呈奎、王淦昌、束星北、赫崇本、方宗熙、文圣常、薛廷耀、尹左芬等科学名家。

学校始终走在国家高等教育前列,1960年被中共中央确定为全国13所重点综合大学之一,1981年成为我国首批博士和硕士学位授予单位,先后入选国家“211工程”“985工程”重点建设高校,2017年入选国家“世界一流大学建设高校”(A类)。

鱼山校区

鱼山校区

崂山校区

崂山校区

学校现有4个校区,其中,崂山校区、鱼山校区和浮山校区共占地2400余亩;西海岸校区规划占地约2800亩,2022年一期建成启用。现辖1个学部、20个学院和1个基础教学中心。在校生36500余人,其中本科生17720余人、硕士研究生14730余人、博士研究生3790余人、外国留学生320余人。现有教职工4220余人,其中,住鲁院士11人,国家级人才170余人,省部级以上人才730余人,连续三届入选全国高校黄大年式教师团队,形成了24个国家级创新团队,打造了世界重要的海洋人才高地。

学校坚持特色一流,以科技发展、国家战略需求为牵引,聚焦使命强特色、聚焦特色强综合,创建了独具中国特色的综合性涉海学科体系,实现了海洋科学与技术、生命科学与技术、工程技术、人文社会科学、基础学科等学科群交叉融合、相互支撑、特色鲜明、协调发展。

学校坚守为党育人、为国育才初心使命,全面落实立德树人根本任务,着力打造人才培养的海大模式,大力培养胸怀蓝色梦想、堪当时代重任的优秀海洋人才,为强国建设、民族复兴伟业提供坚实人才支撑。在培养的37万余优秀人才中,涌现出以16位海洋领域的两院院士、4任国家海洋局局长为代表的一大批海洋科技领军人才和管理骨干,在“神舟”飞天、“嫦娥”奔月、“蛟龙”探海、极地科考、巡洋护航、守礁戍边、耕海牧渔、架桥通隧等各战线各领域,都活跃着中国海大人的身影,他们为推动社会发展、增进人民福祉贡献力量,也为母校赢得广泛赞誉。

浮山校区

浮山校区

西海岸校区

西海岸校区

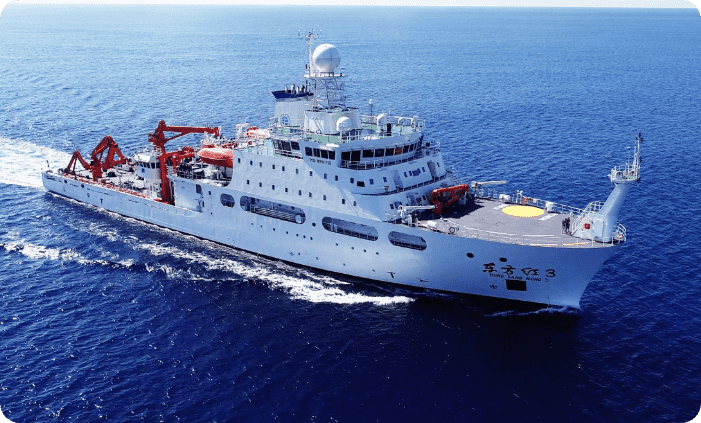

学校坚持科技高水平自立自强,着力打造海洋领域国家战略科技力量。牵头筹建的崂山实验室于2022年挂牌成立,构建高校—国家实验室融合发展体系。主持建设我国地球科学领域首个教育部前沿科学中心(深海圈层与地球系统前沿科学中心),主持海洋领域首个国家自然科学基金委基础科学中心项目(多场多体多尺度耦合及其对海工装备性能与安全的影响机制)。建有全国重点实验室、国家工程技术研究中心等省部级以上各类科研基地平台50余个。拥有全球最高静音等级5600吨综合科考实习船“东方红3”船等3艘科学考察实习船舶。提出了“透明海洋”“蓝色粮仓”“蓝色药库”等重大科技战略。主持获得国家技术发明一等奖1项、二等奖3项,自然科学二等奖2项,科技进步二等奖12项;4次获山东省科学技术最高奖,6次获青岛市科学技术最高奖。

学校坚持把服务国家作为最高追求,着力服务国家重大战略和区域高质量发展。提出了大洋热量输送影响全球气候变化的新理论,建立了太平洋—印度洋—大西洋海气系统相互作用的动力学框架,构建了国际上规模最大的“海—地—空—天”一体化区域海洋观测系统“南海立体观测网”。建立了国际首个水产动物全基因组选择育种平台,构建了涵盖我国主要水产养殖品种的精准营养数据库,培育了一批水产养殖新品种,引领和推动了我国海水养殖业的藻、虾、贝、鱼、海珍品“五次浪潮”。构建了全球最大的海洋纤毛虫DNA库,被誉为“全球海洋纤毛虫领域的研究中心”。研制上市了以我国第一个现代海洋药物藻酸双酯钠(PSS)为代表的系列海洋糖类药物。解决了海洋工程设计理论、安全施工与运维中的系列技术难题,发展了海洋工程安全与防灾技术体系。与海南省、三亚市共建三亚海洋研究院,与深圳市共建深圳研究院,与青岛市共建青岛海洋生物医药研究院、青岛蓝色种业研究院、青岛海洋食品营养与健康创新研究院等新型研发机构。深入实施服务山东、服务青岛高质量发展行动,牵头建设山东现代海洋高等教育共同体。连续发布《海洋经济蓝皮书》《中国海洋文化发展报告》《北极地区发展报告》等咨政成果,参与国家与沿海省市涉海系列重要立法及规划起草工作,充分发挥蓝色智库作用。

综合科考实习船“东方红3”船

综合科考实习船“东方红3”船

学校坚持开放办学,是全球海洋科教合作交流的重要推动者。与50多个国家和地区的300余家科教机构建立合作关系,与澳大利亚阿德莱德大学共建中外合作办学机构海德学院,与美、英等国家的高水平院校合作举办中外合作办学项目、共建联合研究中心。牵头发起成立国际涉海大学联盟、中国—挪威海洋大学联盟,承办全球气候领域重要国际组织“气候变率及可预测性组织”(CLIVAR)项目办公室,牵头“第二次黑潮及周边海域国际合作研究”等国际大科学计划。牵头联合全球主要涉海科教机构及国际学术组织,发布《未来海洋青岛共识》。

面向百年跨越,中国海洋大学将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于教育和建设海洋强国的重要论述,全面贯彻落实习近平总书记视察学校三亚海洋研究院重要讲话和给学校全体师生重要回信精神,牢记嘱托、勇担使命,感恩奋进、勇攀高峰,坚持中国特色、海大范式、世界一流,着力实施新时代海大工程,推进新时代蓝色梦想计划,打造新时代海大范式,加快建设特色显著的世界一流大学,奋力书写“强国建设,海大有为”的时代答卷,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献!

(相关数据截至2025年6月30日)