8月24日,是中国海洋大学2015年暑假后开学的第一天。小别后相聚,师生们都在谈论着暑期的见闻和外出旅行的感受。但对极地海洋过程与全球海洋变化重点实验室的20余名师生来说他们的这个暑假却与众不同,这种不同,源自一个延续了多年的暑期约定。

2011年第二届暑期研究班在延吉

一个自发的暑期约定

“暑假对本科生来说是一个休息、放松的好机会,但对研究生来说,如果科研中断一个暑假,却未必是好事情。”谈起40天的暑假,极地海洋过程与全球海洋变化重点实验室主任赵进平教授有自己的观点。

2005年进入中国海洋大学后,赵进平一直在思索,如何把暑假的时间利用好,促进科研工作,使研究生的科研能力有所进步和提升。2008年暑期,赵进平和自己的学生在学校举办第一个为期10天的“暑期研究班”。师生们的热情很高,通过集中定向开展研究工作,学生在科研上取得很大进步,科研能力有很大提高。但也存在一些问题,如:个别学生重视程度不够,工作纪律松散。此后,他们决定正式开办暑期研究班。暑期班坚持两个原则:第一是自愿参加,以确保参加的学生都有科研积极性;第二是半军事化管理,以保证学生的工作效率和安全。

2011年第二届暑期研究班选在了吉林省延吉市。十多人一人一台电脑,乘火车到达延吉。延吉的夏天比较凉爽,师生集中住在一个旅馆,租用了一个大会议室用于日间研究工作,便于管理。“换一个陌生的环境,大家都有新鲜感。”赵进平表示。

随着时间的推移,暑期研究班越办越好,参加的人也越来越多。“经过几年的积累,暑期班已经成为师生之间一种自发的约定。甚至寒假刚过,就有学生盼着暑期班的到来。”赵进平说。

2015年第四届暑期班在青岛举行,极地海洋过程与全球海洋变化重点实验室绝大多数研究生和所有在国内的老师都报名参加,年级跨度从硕士一年级,到博士、博士后全涵盖,还有5名来自上海海洋大学的研究生参加。

暑假期间,赵进平往往会参加北极科学考察,暑期研究班只好暂停。这也是为何七年来,暑期班只开办了四届的原因。“只要没有北极考察,我在国内,一般会组织暑期班。”赵进平说。

2013年第三届暑期研究班在兰州

暑期班不是“夏令营”

对王晓宇博士来说,今年已经是第三次参加这样的暑期研究班了。“2011年,我研二时就参加了延吉的暑期班,2013年去兰州那次我也参加了,今年的暑期班赵老师让我来组织。”作为新一届研究班的班长,王晓宇体会到了组织暑期研究班的不易。

“暑期班不是夏令营,更不会寓教于乐,而是高强度的科研训练,比平时上课的强度大很多。”王晓宇说,他们每天的科研、学习时间为8:30-21:30,实行半军事化管理,不准迟到、早退、有事需要请假。

每一届暑期研究班都会有一个科研主题,从“北极海洋海冰研究”到“南北极和辽东湾海冰研究”,再到今年的“南北极和北欧海研究”,参与的每一个学生都要围绕主题列出自己的研究项目,经老师们审议通过后,再开展研究。“学生可以设定自己感兴趣的题目,但不会跳出极地研究的范畴。”赵进平说。

侯赛赛是该实验室今年新招的硕士研究生,与其他还没有入学的2015级研究生相比,他是幸运的,参加了今年的暑期研究班。“因为以前是学物理的,对海洋科学、极地科学了解不多。”侯赛赛坦言。“导师指导我确定了研究的方向,师兄师姐也乐于帮助我,15天下来,我不仅掌握了一些科研入门的本领,也强化了对极地科学的认知和感受。”侯赛赛向记者历数暑期研究班的收获。

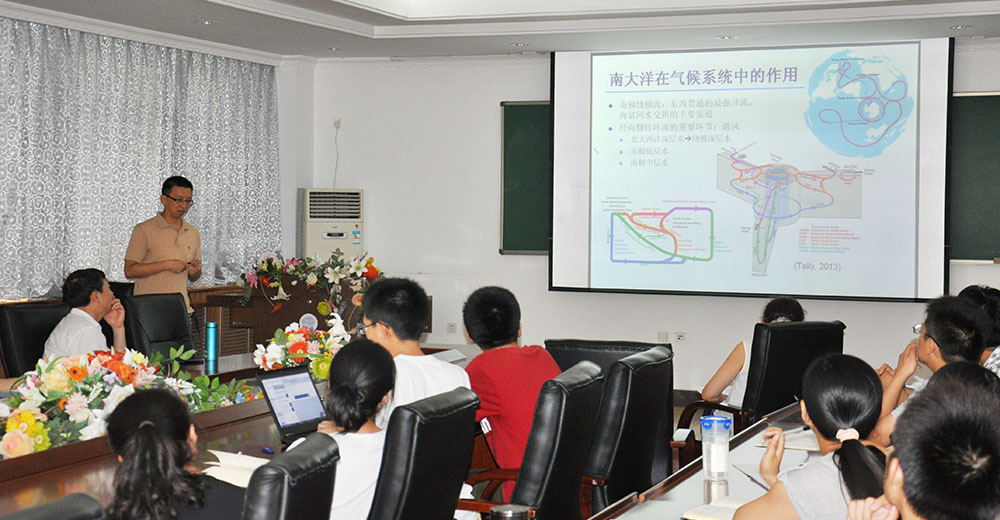

暑期研究班,在开展科研的同时,还会组织多场讲座或报告。“因为低年级、高年级的学生都有,我们在报告的内容选择上既有基础科研方法,又有前沿学术探讨。”赵进平说。“暑期班一方面是强化提升学生的科研能力,另一方面也是给大家搭建一个交流互通的平台。”王晓宇表示。在暑期班的一次报告会上,孙永明博士把自己从哥伦比亚大学学到的数据处理的技巧和质量控制问题与大家分享,师兄弟们都觉得受益匪浅。

“陈显尧教授讲的如何阅读外国文献、怎样画好每一张图表令我受益匪浅。还有史久新教授、苏洁副教授的专业分析也对我坚定专业方向有很大的帮助。”作为暑期班的新人侯赛赛不仅敬佩老师也羡慕师兄师姐,“师兄师姐的发言也很精彩,他们宽阔的视野,丰富的知识贮备令人羡慕。”不过,他也有进步,暑期班结束的时候,他完成了导师史久新教授为他设定的课题“南极罗斯海Terra Nova Bay冰间湖研究”,理清了该冰间湖的面积大小、变化规律和开始结束的时间等。

2015年第四届暑期研究班在青岛

暑期班的“后效应”

暑期班的最后一天,每个学生都要汇报自己在暑期班的科研进展情况和心得体会,今年也不例外。“8月15日从早到晚,25人作了报告。”赵进平说,虽然辛苦,但更让他感到高兴的是,有10余名学生的研究工作做的很好,再加以打磨,就能形成不错的成果。

“每次暑期班上形成的成果,再稍加修改完善,都能形成高质量的论文。前几届暑期班已经在《极地研究》、《海洋学报》刊发了专辑,有些成果还在国外刊物发表。”赵进平说。

暑期班产生的“后效应”除了形成论文以外,还为学术同行之间合作开展科学研究创造了机会。李涛博士通过参加2013年在兰州举行的暑期班,与中科院寒区旱区环境与工程研究所的科研同行建立了密切的联系,在极地、冰川研究中相互取长补短、深入合作。

“之前也参加过其他学校的暑期班,但大多以方向性的学术讲座为主,老师上面讲,学生下面记笔记,和平时上课没啥区别。暑期研究班以自己研究为主,老师们和我们一起从早到晚进行学习,随时可以和老师讨论问题。”上海海洋大学物理海洋专业的刘喻道同学说,一个暑期班下来,他基本完成了对自己第一篇科研论文的所有数据分析和结论归纳工作,接下来只需稍加修改即可完成论文。

“暑期班的氛围好、效率高,能激发人的灵感。”王晓宇表示,他在参加第二届暑期班的时候,受老师的启发,尝试做了一点海冰的研究,从此为自己开拓了一个新的兴趣点。他同时表示,暑期班也能让人看到他人的努力和付出,不要好高骛远。“在兰州参观冰冻圈科学国家重点实验室时,认识到他们从事的高原寒区冰川冻土研究存在很大的危险性,好几位科学家已经献出了生命。与他们相比,我们的极地科学研究却安全的多,我们应脚踏实地,做的更好。”

“暑期班的作用主要有两点:一是提高学生的科研能力,二是推动科研工作。”赵进平表示,虽然学生的起点不同,研究方向不同,思维方式也不同,但通过暑期班的强化,加上后天的努力还是会有进步。同时,暑期班的开展,对实验室承担的国家自然科学基金重点项目“北极海冰与上层海洋环流耦合变化及其气候效应”和“973计划”项目“北极海冰减退引起的北极放大机理与全球气候效应”也产生了推动作用,并形成了一批成果。

赵进平说:“其实,暑期班更适应研究生的心理。每个学生心里都有一座火山,都希望能够喷发,研究生教育就是为了引燃这些火山。但是,制约学生发展的因素很多,社会问题、家庭问题、选题问题、兴趣问题等。即使聚焦在科研方面,也会有困扰、失败、沮丧、烦恼,容易形成学生的惰性和惯性,使科研能力的提升大打折扣,草草毕业者大有人在。暑期研究班使学生暂时忘记了社会因素,专注于科学研究,老师的现场指导可以为研究生释难解困,因而,短暂的暑期班可以大大促进学生研究能力的提升,甚至取得不错的成果。通过暑期班,很多努力工作的学生获得了科研的经验,感觉在科研能力上发生了跃变。暑期班培养的科研经验和自信心为学生未来一段时间的研究工作起到了巨大的推动作用,取得了良好的后效。不过,外因只是创造了条件,能否进步还是要靠学生自己的努力,也有个别所获甚微的学生。”

暑期班结束了,又到了梳理经验、总结教训的时候,赵进平认为,“最好还是去外地,在青岛师生的时间难以保证。在外地,暑期班的效率更高,效果更好。”在外地办暑期研究班也有让他担心的地方,“异地环境不熟,社会复杂,有一定的安全风险。”不过他也提出了自己的建议,“如果其他学科也想举办暑期班,大家可以集中找一个地方,租一所中学,吃住办公都在里面,就没有后顾之忧了。”

“只要不去北极考察,还会继续办。”当记者问起明年的暑期研究班时,这位已年过花甲、首位南北两极都登上的中国科学家笑着说,“年轻人成长很快,以后就靠他们了。”