岁末年初,对中国海洋大学的师生来说,可谓好事连连。老朋友王蒙来了,新朋友李肇星刚走,这不陈红又来了,而且带着她的大型海洋文化纪录片《走向海洋》,“蛟龙号”深潜英雄傅文韬也来了,带着7000米海底的新物种……这个冬天的海大园真是热闹非凡、“好戏”连台。

■ 陈红:从歌手到编导

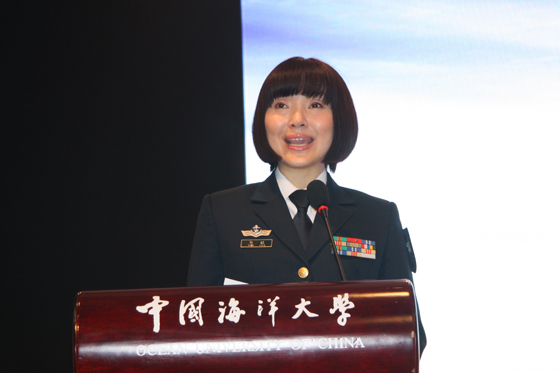

大家还记得1999年那首红遍大江南北的《常回家看看》吗?还有那位跟随这首歌一起成名的歌手陈红。12月12日,她来到了中国海洋大学,不过这次她的身份不是歌手,而是海军电视艺术中心主任。14年过去了,她依旧是短发齐耳、英姿飒爽,依旧是明眸善睐、面容甜美,举止间透露出的依旧是干练与大方。一个标准的军礼、一个利落的转身——岁末年初,陈红以令人惊奇的全新形象再次走进人们的视野:大型海洋文化纪录片《走向海洋》总编导、总制片人。

当天下午,由国家海洋局宣传教育中心、中国海油思想政治部、海政电视艺术中心共同主办的《走向海洋》报告会在学校大学生活动中心拉开大幕。

“海,海洋,时刻都在涌动着魅力和财富,激荡着尊严与沧桑,她日夜牵动着我们无穷无尽的蓝色遐思,她无数次地叩问着我们龙的民族难以释怀的心结。”这是《走向海洋》的片头语,也是陈红心底的呼唤。她说:“作为一名在海军工作了20多年的文化战士,用纪录片的形式把海洋的主题表现出来是我义不容辞的责任。”陈红和她的团队将中华民族对海洋的眷恋和期待之情浓缩在8集360分钟内,“走向海洋,这是一个海洋崛起的国家在心底的呼唤。”

《走向海洋》是陈红用5年的时间精心打造的我国第一部大型海洋文化纪录片,里面的每一个点都倾注了她的心血与情感。不管是拍摄内容,还是表现手法都有全新的突破与创意。最让她自豪的是,片子中对祖国版图的形象解读:960多万平方公里的陆上国土加上300多万平方公里的蓝色国土,形成了一把熊熊燃烧的火炬。

陈红虽已不是歌手,但依然是明星,如今又成了海洋文化宣传领域的新星。所以,她的粉丝依然很多,现场要签名、求合影的同学热情高涨。陈红不仅微笑着满足了大家的请求,而且礼貌的说着“谢谢”。

1999年央视春节晚会上陈红和蔡国庆、江涛、张迈合唱的《常回家看看》,成为亿万观众心中最难忘的回忆。正当大家以为她会在歌唱演艺这条道路上勇往直前时,她选择了隐退,选择了阔别舞台,专心做起了纪录片工作。现场有记者问她是否考虑过重返舞台,重返春节晚会。她表示,自从唱了《常回家看看》、《感恩的心》之后,大部分时间都在从事海洋文化纪录片方面的工作。不管是上春晚,还是其他音乐类的演出,不仅要看时间,也要看艺术需要。当前她不仅要做好《走向海洋》的宣传和推广工作,而且还要为下一部纪录片做准备。

陈红是当天报告会的主持。看得出她对自己的新身份特别在意,似乎在提醒大家尽快从她歌手的身份中转换过来。先是介绍来宾的时候也介绍了自己“海军电视艺术中心主任陈红”。在开场的主持词中她又一次提到了自己的身份:

“作为中国第一部大型海洋文化纪录片《走向海洋》的总编导、总制片人,我深深感到海洋对于我们这个民族的重要性。习近平总书记最新指出,我们要进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋,加强推动我们海洋强国的建设与发展,取得更新的成就,为我们这个民族的大海洋时代的到来吹响了进军的号角。”

陈红说:“中国,这把照亮东方的‘火炬’,其‘燃烧’的能量将来自海洋,其发展的动力也将来自海洋。经略海洋、拥抱深蓝,我们才能托起中华民族伟大复兴的希望。”

■ 傅文韬:海底美丽与惊魂

还记得2012年“蛟龙”号刷新同类型潜水器下潜深度纪录,最大下潜深度7062米的骄傲时刻吗?还记得2012年11月26日作客中国海洋大学第十期“八关山讲堂”的帅小伙吗?他就是我国第一批能够独立驾驶“蛟龙”号的两名潜航员之一傅文韬。一年之后,他再次来到了海大,与同学们分享他动人的深潜传奇。

潜航员从事的是前无古人的载人深潜试验,肩负着实现中华民族“下五洋捉鳖”的夙愿和赶超世界载人深潜先进水平的重任。这位“80后”潜航员以惊人的胆识,过硬的本领出色地完成了试验,扛起了这份沉甸甸的责任。

傅文韬上台的那一刻,观众席上的女生齐刷刷地举起了手机……其实令人艳羡的不止是他那帅气的容貌,更有那蛟龙探海的奇闻怪谈。

傅文韬说,“蛟龙”号下潜的7062米已经是世界上同类型载人潜水器中最大的下潜深度,可在99.6%的广大海域使用,而且具有优良的总体航行和操控性能,具有先进的水声通信系统,可以高速传输图象和语音。傅文韬告诉大家,“蛟龙”号探海的目的,一是为了开发海洋资源和应对国际“蓝色圈地运动”的竞争;二是满足科学考察的需要,特别是地球科学和深海生物基因方面的研究;三是民用领域的需求;四是为了提高综合国力和祖国的国际地位。

“这是7000米海底采集到的半透明海参,这是友善的鼠尾鱼,这个我们称呼它小飞象,这是面具鱼,这个我们给它起名金箍棒……”在现场,他为大家讲述了2013年的最新海底见闻,并配合着一幅幅“蛟龙探海”的美丽画面,令现场观众不仅赞叹海底世界的美妙,更充满了对潜航员工作的羡慕。

大洋深处漆黑幽寂、变幻莫测、充满着无法预知的危险。有人说这是“光荣而满布荆棘的事业”。傅文韬为大家讲述了下潜中遭遇的惊魂时刻。

在2013年历时113天,航程16505海里的深潜工作中,他不止一次进入海山区,在海山区工作最大的危险是触碰。7月5日的一天,“蛟龙”号的第59次下潜,由于深度仪工作不稳定,不能准确知道潜水器距离海底的高度,而实际下潜点又较之前的预设下潜点浅了近150米,如果不及时采取措施,潜水器就会以每分钟35米的速度砸到海底,好在傅文韬判断准确,及时抛掉下潜压载,这才化险为夷。也就是在5分钟内,他便看到了海底,称为悬崖峭壁,一点都不夸张。

傅文韬说,作为一名优秀的潜航员需要具备技术素质、身体素质、心理素质、特殊素质等,所谓特殊素质,就是耐晕船、抗氧敏感等。

2013年的深潜,是“蛟龙”号的首次应用航次,潜水器和深潜团队经受住了考验,且取得了丰硕的科考成果,仅获取的大型生物样品种类和数量(71种,390只),就超过了过去大洋调查20年的总和。傅文韬说:“海底世界的神奇,深海海底地形的变化、生物多样性等太多方面值得我们去深入研究。”

他还向大家描绘了未来“蛟龙”号的下潜作业模式:“1名潜航员+2名科学家”,同时将逐步扩大应用范围,从科学考察,向民用如深海旅游扩展。

“或许不久的将来我们可以坐着‘蛟龙’号去海底旅游了”,现场的同学脸上写满了期待。

■ 盖广生:海洋人物的海洋故事

不知从何时起,报纸、电视、网络、广播等各色媒体热衷通过不同的形式评选不同领域的年度人物,而这些人物的事迹也的确都能令我们感动,最有名的当属中央电视台的“感动中国”人物了。

其实,在海洋领域也有一个年度人物的评选活动,而且已经开展了4年,已经有40人获此殊荣。他们大都常年奋战在与海洋有关的基层一线岗位,默默无闻,无私奉献,是中华民族海洋精神最真实、最生动的体现。

在报告会的现场,国家海洋局宣传教育中心主任盖广生,也是中国海洋大学的老校友,向大家讲述了几则生动的海洋故事。

海天“夫妻哨”——民兵王继才、王仕花夫妇26年守护开山岛的故事:

在离江苏省连云港燕尾港12海里的黄海海面上,有一座弹丸小岛——开山岛,面积仅有13000平方米,相当于两个足球场大小。开山岛虽然小,却是军事要塞连云港的右翼前哨阵地。1939年,侵华日军从灌河口登陆,首先占领了这里。

1986年7月,王继才经群众推荐,组织考察,成为第五任开山岛“岛主”。上岛前,家里及亲邻几乎没有一个支持他的。村里的老人说,那荒岛上什么都没有,去了那里就等于去坐“水牢”。此前守岛的民兵待的时间都不长,最长的13天,最短的3天。妻子王仕花在一次去探望王继才后,毅然辞掉镇小学教师的工作,把1岁多的女儿托付给婆婆,与丈夫在开山岛风雨同舟。

就这样,王继才和王仕花二人克服常人难以想象的困难,独守这个孤岛整整26年。他们当选2012年度“十大海洋人物”。

硬汉船长——中国海警2350舰舰长黄祈泉的故事:

黄祈泉,国家海洋局中国海警2350船船长,从2012年9月8号开始,海警2350与国家海洋局东海分局的船只多次组成编队,在钓鱼岛海域巡航。

作为指挥船的中国海警2350船,时刻冲锋在前,也是对方实施挑衅的第一目标。凭着27年的航行经验,黄祈泉需要迅速调整航向,避免危险发生,之后继续坚决开展巡航,排除船只和飞机的干扰,冲破了所谓的“拦截线”,并对侵权行为进行了全程取证。

2012年,黄祈泉所在的中国海警2350船巡航235天,2013年的巡航也超过了150天 。一年多来,中国政府公务执法船舶实现了在钓鱼岛海域的常态化巡航,以实际行动宣示主权,不辱使命,不负重望。

“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”,带着守土之责,他脚踩波涛,头顶国旗,在水面上画中国边界,在大海里筑蓝色长城!

黄祈泉不仅是2012年度“十大海洋人物”,也是中央电视台2013年新当选的“年度法治人物”。

刻在历史丰碑上的海洋人——赫崇本的故事:

1949年,在美国加州大学斯科瑞普斯海洋研究所学习的赫崇本提交了物理海洋学的博士论文,申请物理海洋学的博士学位。恰在这时,他得知了新中国马上就要成立的消息,这一下子使他面临着人生的一次重大选择。因为按照美国的规定,博士论文提交以后,要到第二年才能授予博士学位。而当时的美国政府对新中国和中国共产党采取的是敌对的政策,走晚了就有可能回不去。怎么办?心系祖国的他再也等不下去了,他毅然放弃了即将获得的第二个博士学位,踏上了返回祖国的航程。他有自己的想法:新生的祖国需要他。

1949年2月,冲破层层阻力的赫崇本终于踏上了他眷恋的祖国大地,来到了位于青岛的山东大学。回国时,赫崇本没有多余的行李,把自己所有的钱都买了书,还向朋友们借了钱买书。所带回来的几箱图书资料是发展我国海洋事业所必须的。

回国后,赫崇本教授为了创办中国第一个物理海洋专业,耗费了很多心血。1952年全国院系调整,厦门大学海洋系理化部分师生来到青岛,与山东大学海洋研究所合并,成立了山东大学海洋系,赫崇本担任第一任系主任。这是我国创办的第一个以开展海洋调查为目标的物理海洋专业,为我国培养向海洋进军的科技人才奠定了基础。

1958年秋,山东大学奉命迁至济南。海洋系何去何从?赫崇本上书中央建议以海洋系为基础,加上海洋生物、海洋化学等专业组建海洋学院。中央不仅很快批准了这个建议,而且还把海洋学院定为全国十三所重点大学之一。从此,我国第一所以培养海洋科技人才为主的重点大学诞生了。

山东海洋学院成立后,赫崇本先后担任教务长、副院长,为中国第一所以海洋水产为特色的大学的建设呕心沥血。

因赫崇本教授为我国海洋事业做出的卓越贡献,他曾入选“新中国成立60年十大海洋人物”。

在当天的报告会上,中国海洋石油总公司新能源首席科学家、英国皇家化学会院士肖钢作了题为“海洋能源——日月与大海的结晶”的报告。海军军事学术研究所所长王校轩大校作了题为“海洋强国梦”的报告。

■ 尾声:赠书留念

在现场,国家海洋局宣传教育中心、中国海洋石油总公司、海政电视艺术中心向中国海洋大学赠送了图书和光盘。中国海洋大学也向对方回赠了图书。

尾声,出席嘉宾合影留念。

文/图:冯文波

李巍然副校长代表学校向海政电视艺术中心赠书

相关链接:《走向海洋》报告会全程视频